2.頑張っても何もない(無為に終わる)ことが分かっているのに、なぜ頑張れるのか(何に駆動されているのか)

社会構築主義以降の社会記述法 ストラザーン『部分的つながり』に見るハラウェイの可能性について

「(部分的であることは、〔全体の一部としてではなく、何かとの〕)つながりとしてのみ作用する。」(『部分的つながり』マリリン・ストラザーン[1991]2004=2015:52)

「彼女(ハラウェイ)のビジョンは、私が部分化可能性partibilityと呼んでいたものにとても近かった。部分化可能性とは、人格の断片化やそれに伴う他者を通じた再帰的な自己認識のことではなく、全体の半分をペアの片割れにする社会的な論理のことである。」(ibid.53)

「概念の成分分析を行うことは、それぞれの単位をひとつの領域の一部にする原理を適用することを意味する。ひとつの親族名称は、親族名称という分類の中の一員というわけである。」(ibid.28)

サイボーグーーサイバネティックな有機体――とは、機械と生体の複合体(ハイブリット)であり、社会のリアリティと同時にフィクションを生き抜く生き物である(『猿と女とサイボーグ』ダナ・ハラウェイ 1991=2017:287)

「サイボーグは、比較可能性=等質性(comparatibity)を前提とせずにつながりを作ることができる。」(『部分的つながり』マリリン・ストラザーン[1991]2004=2015:134)「一方が他方の可能性(capability)の実現ないし拡張なのだとしたら、その関係は同等でも包摂でもないだろう。」(ibid.134)

ハラウェイの議論では、客観性とは、超越性ではなく、特定の具体的な身体化=具現化であることが判明する。(ibid.120)

橋爪太作, 2017, 「社会を持たない人々のなかで社会科学をする : マリリン・ストラザーン『部分的つながり』をめぐって」『相関社会科学』26:79-85. ( http://www.kiss.c.u-tokyo.ac.jp/docs/kss/vol26/vol2608.pdf )

【翻訳】Cotter, et. al., 2011 「ジェンダー革命の終わり?1977年から2008年の性別役割態度について」

David Cotter, Joan M. Hermsen, Reeve Vanneman, 2011, "The End of the Gender Revolution? Gender Role Attitudes from 1977 to 2008", American Journal of Sociology, Vol.117:259-289.

本文はここから入手できます http://www.vanneman.umd.edu/papers/cotterhv10.pdf

ひとことで言うと、アメリカの性別役割意識は一貫して弱まってきたわけではなく、1994年から2000年の間に、一時、性別役割意識が強まった時期があったよ、ということを指摘した論文。

アメリカのジェンダーバックラッシュは1980年代レーガン政権誕生期に起こっているのだけれど、その15年後の90年代中盤に、性別役割が支持されるという第二波フェミニズムの主張に逆行する動きがみられた、という話。

ちなみに、私はこれが「ポストフェミニズム」現象なのではないかと思っている。「I'm not a feminist, but...」と言う女性たちについて論じたポストフェミニズムの論文はこのあたりの時期を対象にしているものが多いので。(コッターは別にこの現象を「ポストフェミニズム」と呼んでいるわけではない。)

この論文は、永瀬圭・太郎丸博(2014)や、佐々木(2012)などでも言及されており、けっこう重要。

・永瀬圭, 太郎丸博, 2014, 「性役割意識のコーホート分析 --若者は保守化しているか

?」『ソシオロジ』58(3):19-33.(https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/bitstream/2433/185141/1/sociology_58%283%29_19.pdf )

・佐々木尚之、2012、「JGSS 累積データ 2000-2010 にみる日本人の性別役割分業意識の趨勢 ―Age-Period-Cohort Analysis の適用」『日本版総合的社会調査共同研究拠点 研究論文集』 12(JGSS Research Series No.9)), pp.69-80 ( http://jgss.daishodai.ac.jp/research/monographs/jgssm12/jgssm12_06.pdf )

では、ちょっと丁寧に中身を紹介。

データ:General Social Survey(アメリカ合衆国の居住者で18歳以上の成人が対象)

わかったこと:

1995年以降、ジェンダー平等志向の停滞(stagnation)や逆転(reversal)が見られる。

・ベビーブーマー世代以降、コーホート間の差異は小さくなっており、95年以降、 コーホート置換によるジェンダー平等志向がもたらされなくなっている。

・1995年以降、ほとんどすべてのコーホートの男女、すべてのエスニシティ(アジア系アメリカ人を除く)、すべての教育レベルと所得レベルの層において、ジェンダー平等志向の停滞が見られた( Cotter et al., 2011:260)。

→したがって、すべてのコーホートが影響を受けるような社会文化的構造的な変化があったと考えられる。具体的には…

1)「ポピュラーカルチャーにおけるアンチフェミニスト・バックラッシュ」(ibid, 260)と、

2)1990年代後半の男性の所得(men’s earnings)の上昇による、妻の労働力化圧力の低下

・アメリカでは、1960年代以降はじめて1990年代後半に、男性の所得上昇が家族世帯所得の中央値を押し上げており、それゆえ、母親の子育てが再度強調されたと考えることができる。90年代アメリカでは「母性神話(Mommy Myth)」や、“intensive motherhood”(Hays 1996)などが流行語になっていた(ibid, 264)。

・原理主義やエバンジェリカンは、保守的なジェンダーイデオロギーを支持していることが知られているが、GSSデータによれば、これらの宗教的な変化はゆっくりとしたものであり、1990年代の回転(turn around)を説明するものとはなりえない(ibid, 263)。

・1970年代から80年代には、人口全体の教育レベルの上昇が平等主義傾向を促していた。しかし、1990年代はゆっくりではあるが教育レベルが上昇し続けているのに対して、平等主義傾向は逆転した。教育レベルとジェンダー平等志向は連動しなくなっている(ibid, 263)

以下のグラフを見ると、1994年から2000年にかけて、平等志向が右肩上がりにならず、停滞していることが分かる。

【GSSデータに見るジェンダー態度の変化:1977-2008年(Cotter et al.2011:261より引用)】

*「強く同意と同意、強く非同意と非同意をそれぞれ足しあわせている。「わからない」は、「非平等主義(not egalitarian)にコード化。

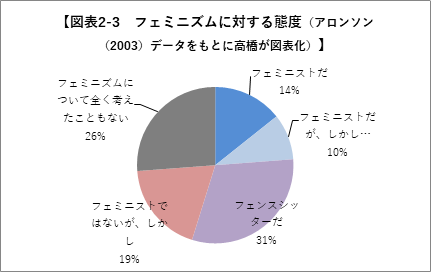

【翻訳】Pamela Aronson 2003「フェミニストかそれともポストフェミニストか?フェミニズムとジェンダー関係に対する若い女性の態度」

これまでの「若い女性のフェミニズムに対する態度」調査の多くが、白人中流階級女性を対象にしがちだった点を反省し、アロンソンは、インタビュイーの33%を有色人種にしている。インタビュイーの構成を出身階級別にみると、31%労働者階級、48%のミドル階級、21%アッパーミドル階級となっている。

【翻訳】Yang, G., 2016, 「ハッシュタグ・アクティビズムにおける語りの主体:#BlackLivesMatterのケース」

Yang, G. (2016). Narrative Agency in Hashtag Activism: The Case of #BlackLivesMatter. Media and Communication, 4 (4), 13-17.

( https://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1500&context=asc_papers )

ハッシュタグ・アクティビズムは、社会的・政治的主張とともに、共通のハッシュタグ化されたワードやフレーズやセンテンスがソーシャルメディア上に大量にポスティングされたときに起こる。ネットワーク空間における、これらの相互的に関連するポスティングの一時的な展開(unfolding)は、語りの形式(narrative form)と主体を、彼らに(=主体に)与える。Karlyn Cambellによる#BlackLIvesMatterのケースに対する「修辞的主体(rhetorical agency)」の議論を適用し、本論文はハッシュタグ・アクティビズムのナラティブ・エージェンシーが、語りの内容や社会的文脈だけでなく、語りの形式(ナラティブフォーム)によっても駆動されているということを示す。語りの主体は、共同的で(communal)、発明的で、スキルフルで、変幻自在(protean)だ。

高橋によるこの論文の紹介:

・この論文のみどころは、デジタル・アクティビズムの「主体」を問題にするところにある。

・これまでのデジタルアクティビズム研究は、ネットワーク化されたつながりという特徴に焦点を当てた(Bennett & Segerberg, 2013)、組織とリーダーシップという問題に関する議論が多かった(ゲルバウド2012)。フラットな組織が特徴的だ、とか。

だが、そのネットワークでなされるナラティブの形式によって立ち上がる「主体」については、無視されてきた(neglected)ので、そこを考察するよっていうのが本論文。