too big nor too small. I would say that I admire it a lot.」と言ったと想像してください。」

Stéphanie Genz and Benjamin A. Brabon, 第1版 2009年、第2版 2018年,

Postfeminism: Cultural Texts and Theories の(『ポストフェミニズム:文化的テキストと理論』)中の

第4章 "Girl Power and Chick Lit" (「ガールパワーとチックリット」)の要約翻訳

この論文では、次のような整理がなされています。

ポストフェミニズム文化の全盛期は、1990年代後半から2000年代中盤。代表的作品として『ブリジット・ジョーンズの日記』、『SATC(セックスアンドザシティ)』。

2010年代にも引き続き、このジャンルでのポストフェミニスト女性を主人公とするポストフェミニズム作品が作られ続けたが、2008年の財政危機以降の景気後退期の若い女性たち(ミレニアル世代)を描いた作品群は、1990年代後半から2000年代中盤までのものとは異なっている。代表的作品としてテレビドラマ『Girls』(2012-)。

・ポストフェミニスト・スタンスの代表例として「Girl Power(女子力)」がある(p.120)。

・1996年にスパイスガールズがインタビュー時のスローガンとして「ガールパワー」という用語を使い始めている。

・1997年に政権に就いたトニー・ブレアは、「クールブリタニカ」を掲げてイギリス発の文化を世界に売り出すという文化政策を行うわけだが、スパイスガールズもまたそのコンテンツの一つとして世界に売り出されていった。(→イギリスのチックリットを映画化した『ブリジット・ジョーンズの日記』が2001年に世界中で大流行、「チックフリック(女子映画)」という映画ジャンルが確立する。)

・スパイスガールズの言う「ガールパワー」とは、自らへの自信に裏打ちされた女性性(femininity)やセクシュアリティのディスプレイ(呈示)による、女性の自立と個人主義の主張だった。

・女性の自己主張と、ライフスタイルと性の自律性(自己決定)を基本スタンスとするガールパワーは、第二波フェミニズムの主張を新しい形で受け継いだものと位置づけることができる。

・ポストフェミニスト・スタンスをよく示すものとして「チックリット」がある。

・チックリットとは、「女性のための小説で、女性性という装飾品(adornment)とヘテロセクシュアルなロマンスの喜びを賞賛する作品群のこと」。「特有の主題、登場人物、視聴者、語りのスタイル」を有している(p.119)。

・チックリットは、「ミルズ&ブーン(ハーレクインとならぶ女性向け大衆恋愛小説レーベル)シナリオの新しいバージョンでしかなく、「空疎」で「読むのは時間の無駄だ」とか言われてバカにされてきた。

・Suzan Ferris and Mallory Young (2006)は、「チックリットとは、20代から30代の独身女性を主人公とし、キャリアと個人的な関係(=恋愛や結婚のこと)の両立という、この世代に与えられた試練(チャレンジ)のナビゲーターについてのストーリーである」と定義している(p.128)。

・本論文で言及されているチックリットは『ブリジット・ジョーンズの日記』(1996、イギリスの作家ヘレン・フィールディング、2001年に映画化)、Jemima J: A Novel About Ugly Ducklings and Swans (2000、イギリスの作家Jane Green)、I Don't Know How She Does It(2002、イギリスのライターアリソン・ピアソン、2011年に映画化(邦題『ケイト・レディが完璧(パーフェクト)な理由(ワケ)』))。

・チックリットは、女性主人公が日記やエッセイなどを通して自らのライフスタイルや周りの人々のことを語るという形式をとることが多く、自己内省的(self-reflective)で、女性の赤裸々な内面の語りや心理的葛藤が語られることが多い。これらは、女性たちにオーセンティック(本物)な声を与えるものとなっている。

・ブリジット作品は、Spinster(独り者)というラベルに付随するスティグマ(魅力的でなく、孤独で、社会的に不適当だ)を払しょくしようとするものであり、SIngletonという言葉で言い換え、これは慣習的でない自分で選んだ都会の友だちを家族とするような独自の態度や言語を持つ新しい反抗的アイデンティティを指すもの(p.132)。

・ブリジットは、一生自分にピッタリくる夫というのに巡り会うことができず、一人で死んでいくのではないかという「存在論的不安」を抱えている(p.132-133)。

・ブリジットは女性のエンパワーメントとか主体性と言ったフェミニスト的考えと、異性愛カップル主義や、女性的美しさと言った家父長制的考えをあわせ持っている(p。133)

・職場の上司が、ブリジットのスカートの短さについて言及した時に、ブリジットはそれをセクハラと捉えるのではなく、上司が自分といちゃつく機会を求めていると理解して歓迎するという態度をとっている。(p.134)

・チックリットは女性を性的エージェントとして描き出すもの。

・これは、女性に性的主体性(sexual subjecthood)を与え、フェミニズムと女性性の節合や縫い合わせとして女性を構築するものである。(p134)

・2008年の財政危機以降の若い世代を描いた作品では、「ポストフェミニスト」や「ポストフェミニズム性」は、「ポストフェミニズム文化全盛期」とは異なって書かれている。

・彼女たちは、経済的不安と機会の欠如という経済的状況の中を生きている。バウマンは経済的不確定性と機会の欠如に曝されたこの世代を「ゼロ世代」、「ニュープレカリアート」と呼んでいる。

・景気後退期の「ガールパワー」表象として、HBOドラマ『Girls』(2012-、2017年にシーズン6まで放映されており、まだ続く可能性がある)がある。ニューヨークに住む20代の4人の女性の物語で、形式としては『SATC(セックスアンドザシティ)』(1998-2004)を踏襲しているが、取り巻く経済状況が全く持って異なっている。主人公のハンナ(SATCのキャリーに相当)はエッセイイスとになりたいという希望を持っており、ハンナが周りの女友だちのことについてあれこれ書くという点で、SATCと同型。だが、登場人物の多くが、景気後退期に大学を卒業したあと無給でインターンとして働いていたり、仕事がない状態に陥っており、野心が挫折させられている。安定的なフルタイムで価値ある仕事につけている人が少なく、登場人物は多かれ少なかれ親や祖父母からの経済的支援によって生きている。

・『ガールズ』の第1話は、主人公ハンナが大学を出てから2年間、親からの仕送りを受けて生計を立て、エッセイの執筆に取り組んできたが、突然両親から仕送りの支援を打ち切ると言い渡されるところからら始まる(ブリジットでは、スピンスターで人生を終えることへの恐怖の吐露から始まるのと対照的)。

・白人属性のカリカチュアや、過剰にスタイリッシュに書かれた女性性(SATCみたいな)から距離をとるのが、ミレニアル世代。

・「自分とは何か」という問いは、「自分をどう売り込めるか」にとって代わられている。

(翻訳途中、もうちょっと後で足します)

ポストフェミニスト女性像が、英語圏だと、1990年代後半から2000年代中盤までと、景気後退が若者の生活を変えた2010年代以降とでちょっと違ってきているという整理は、興味深いものだと思います。日本では、すでに2000年代の時点で、SATCみたいなイケイケな感じは無理があった感がありますが、リーマンショック後は英語圏でもそれはもう無理感が出てきているということですね。

景気後退期にも、そこでそれなりのポストフェミニズム的な意識が成立している。そこを丁寧に明らかにしていく(特に女性の性的主体性がどのようなものとして描かれているかとか)のは重要な気がします。

また、以上のような英語圏でのポストフェミニスト女性像の議論の枠組みを踏まえたうえで日本のポストフェミニスト女性像を描いた作品群を整理してみると、日本のポストフェミニズム(ポストフェミニスト女性像)がどのようなものとして見えてくるのかについても、時間があったらやってみたい仕事だと思ってはいます(このような何らかの英語圏での議論の枠組みを踏まえたうえで日本のポップカルチャーの状況を整理しておくと、国際学会でも日本のポストフェミニズム状況を報告しやすくなるのはたしか。議論の土台が成立するので伝わりやすいはず)。

が、日本のトレンディドラマについては私よりも詳しい人はたくさんいると思うので、具体的な整理は、そのような方にお任せしたいなーとも思っているところですが!(結局のところ、私は理論的な枠組みに関心がある人間なのだなぁ)

90年代に成立する日本のトレンディドラマの歴史的整理で、10年代まで見通した仕事があるとうれしいなー、いろんな議論がしやすくなるなーと思っています。どなたか良い仕事をされている方を見つけたら是非教えてください。

*ちなみに、『GIrls』は華やかな消費社会文化が出てこない分、セクシュアリティの描写が多く、またセクシュアリティ周りの行動の違いによって、キャラクターをかき分けている点が面白いと、個人的には思っています。

主人公ハンナの彼氏はオラっててレイプ願望があってそれをハンナとの行為の中で満たそうとする、色々問題ありなタフガイ。一方、主人公ハンナの親友マーニーの彼氏はめっちゃ優しい現代的男子で、マーニーのことが超好きで、セックスも顔を見て目を合わせてやりたい、顔近づけて!みたいな子で、マーニーはそれに飽きていてうんざりしつつも、心配性で冒険をしない彼女の性格的にはマーニーとの相性はよい。

というように、女性のセクシュアリティとそのパートナーである男性のセクシュアリティを描き分けることでによって、キャラを立たせているところが現代的。

『SATC』まではおもに、キャリアと家庭どちらをどれくらい優先するか、結婚しているか否かで女4人のキャラを描き分けており、それに付随して男性との性的関係に対してどういうスタンスか(保守的/開放的)も決まっていた感があるのだが(独身を貫くキャリア優先のサマンサは男性との関係においても解放的・積極的みたいな)、『Girls』では、ハンナとマーニーのキャリアに対する態度はほとんど変わらないように見え、セクシュアリティでキャラを描き分けているというところが注目ポイントだと思います。

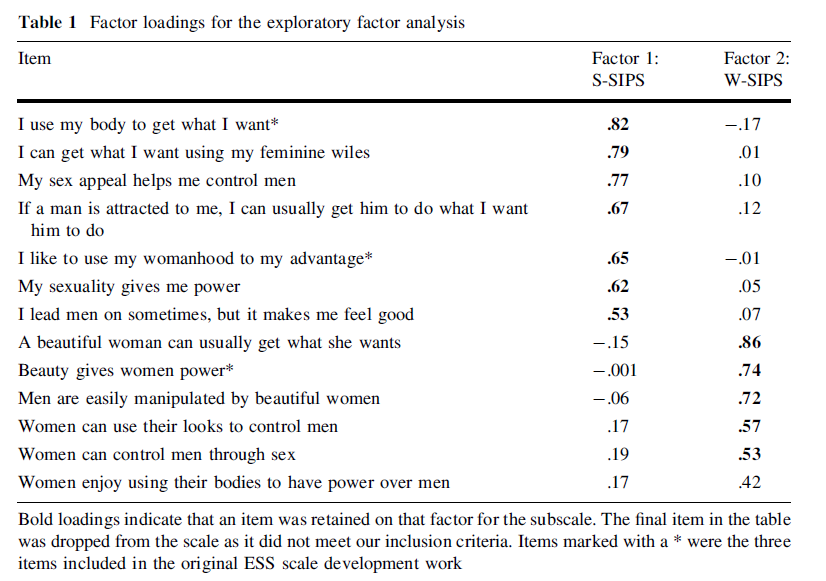

Sex is Power Scale(SIPS)というのがありまして、これ重要な気がしています。詳しくいうと、「自分の性は力の源泉だ」(Self-sex is Power Scale(S-SIPS))と「女性一般の性は力の源泉だ」(Woman-sex is Power Scale(W-SIPS))の二つに分かれています。

この尺度を開発し、その妥当性を検証した論文は、こちら

Erchull, Mindy & Liss, Miriam, 2013, "Exploring the Concept of Perceived Female Sexual Empowerment: Development and Validation of the Sex is Power Scale", Gender Issues, 30 (4), 39-53.

具体的な質問項目はこれ

(Erchull, Mindy & Liss, Miriam, 2013のp.34より引用)

SIPSについては、「性は力の源泉なのか?自分を性的と見なす女性に対するバックラッシュ」

Martina Infanger, Laurie A. Rudman, and Sabine Sczesny, 2014,

"Sex as a source of power? Backlash against self-sexualizing women"

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.835.979&rep=rep1&type=pdf

というような論文もあり、議論が盛り上がっている感があります。

Mindy J. Erchull & Miriam Liss, 2014, "The Object of One’s Desire: How Perceived Sexual Empowerment Through Objectification is Related to Sexual Outcomes", Sexuality & Culture 18:773–788

性的満足度の高まりやオーガズムの生きやすさと相関した変数はこのうちではなかった。

以上より、「性を個人的な力の源泉と捉えること」と「性的自己尊重」、「性的な自己主張」の3つは、いくつかの性的にポジティブな結果をもたらしているが、

性的欲望の対象となることを通したエンパワーメントの感覚が、本当の性的主体となることを阻害している指標は、他にもあるものと考えられる。

【本文の中の興味深いところの大まかな訳】

女性のエンパワーメントについては、フェミニズムがずっと議論してきたわけだが、「性的エンパワーメント」については、その言葉の定義は曖昧なまま、使われ続けてきた。

フェミニズムの商品化(commodification)という事態も起こっていて、女性たちは特定の製品やサービスが、女性のエンパワーメントを増大させるというような、エンパワーメント概念の使い方をしている。

広告の中で、女性たちは、商品を売る方法として性を活発に追求し享受する存在として表象されてきた(actively seeking and enjoying sex as a way to sell products)

(Gill 2008, 2009)。

このような女性像は、「近代の女性的セクシュアリティの理想」となっていて、女性は性を享受し性的様式でふるまいさえすれば(act in a sexualized manner)、解放され、エンパワーされるよというメッセージを受け取っている。

彼女たちはただたんにセクシーであるだけでなく、セクシュアリティを見せびらかすようにというメッセージを受け取っている。

しかしながら、このようにして売られているエンパワーメントは、本当のフェミニストが論じてきたエンパワーメントからは遠く隔たっている。

主観的報告に関する指標

1.Self-sexualization (self-sexualizing behaviors) 自分を性的存在と見なすこと

自分自身に対する性的な注目をどのようにデザインするか(ポールダンスをしたり、胸をちらりと見せたりflashing one’s breasts)のこと。

彼女たちはそれをすることを楽しんでいたり、彼女たちのセクシュアリティを表現することを楽しんでいることが知られている(Curie et al. 2009; Donaghue et al. 2011; Griffin et al. 2013; Levy 2005)。

自分を性的存在と見なす女性たちの態度は、ポルノ文化の中での性的客体化にすぎないと議論する人もいるが(Lamb 2010b)、

女性たちの主観的報告を「無知で誤りの多い意識」に基づくものだと見なすのは、むしろ女性たちに対して失礼だという主張もなされている(Vanwesenbeeck 2009)。

多くの女性はそのような自己性化に関わっておらず、若い女性が自己性化している(自分を性的存在と見なすこと)というのは神話だという議論(Gavey 2012)もある。

Nowatzki and Morry (2009) は、「the Sexualizing Behaviors Scale(SBS)」を開発しているので、本調査ではこの尺度を使っている。

2.性的存在とみなされることの享受 The Enjoyment of Sexualization Scale (Liss et al. 2011)

女性が男性の性的注目(sexualized male attention)を受けることをどれくらい楽しんでいるかを測定したもの。性化(sexualization)されることを楽しむことは、保守的で伝統的な信念と関連しており、ヘテロセクシャル女性の摂食障害につながっていることがわかっている。(Liss et al. 2011).

また、性化を楽しむこと(Enjoying sexualization)は、ラディカルで社会主義的なフェミニスト信念の是認とゆるく関連しており、現在のジェンダーシステムが公正だと考える信念の是認と強く関わっていた(Erchull and Liss 2013a).。

したがって、客体化されたセクシュアリティを持つこと(an embracing of an objectified sexuality)を通した、主観的なエンパワーメントの感覚は、女性の社会的地位を上げることを望むという意味でのエンパワーメントとは関連していないことがわかる(Gill 2012; Tolman 2012).

3.Self-Sex is Power Scale (S-SIPS) (Erchull and Liss 2013b)

男性からの性的注目を楽しむことと、性は自分の力の源泉だと考えることとは異なることだということが報告されている。

自分自身ならびに女性一般がセクシュアリティを通して力を得ていると考えているかどうかを測定したもの。

性を他者に対する力の源泉として使うことは、セクシスト信念と関連しており、性的客体化の促進と関連している。

性的結果(sexual outcome)に関する指標

これまで主に、自分のセクシュアリティをコントロールできているという感覚というのが、性的結果として使われてきた(Fahs 2011; Horne and Zimmer-Gembeck 2005, 2006; Zimmer-Gembeck et al. 2011)。具体的には、魅力の感覚や、望ましさ、性的自己効力感(sexual self-efficacy)、セックスから性的喜びを得られるという信念 など(Horne and Zimmer-Gembeck 2005, 2006; Zimmer-Gembeck et al. 2011).

4.Hurlbert Index of Sexual Assertiveness 性的自己主張

セックスについて打ち明けて話し合えることや、セックス中にしてほしいことを要求できることやしてほしくないことを拒絶できること(Hurlbert 1991)。

性的自己主張は、性的満足や性的願望の高いレベルと関連している。

5.Sexual Satisfaction

性交渉(sexual encounter)に満足していること

6.性的尊重 self-esteem

性的パートナーとしての自分に自信があることや性的主体化と、性へのポジティブな見方は、一般的な自信につながっていることが確認されている(Wiederman and Allgeier 1993)。

7.性的落ち込み(Sexual depression)

セックスライフにおいて不幸せだという感覚で、性的パートナーとして自分が機能していないという感覚のこと(Wiederman and Allgeier 1993)。また、性的落ち込みは、clinical depressionと関連していることが知られている(Wiederman and Allgeier 1993).。

8.性的快楽 性的喜び Sexual pleasure

(Horne and Zimmer-Gembeck 2005, 2006; Tolman 2002; Zimmer- Gembeck et al. 2011)

9.Ease of Orgasm

パートナーとオーガズムにたっすることができるかどうか 性的快楽に関係。 積極的で健康的な性に関連すると考えられている。

10.Faking Orgasm オーガズムを感じているフリをする頻度

オーガズムに達したフリをするとき、性的快楽の焦点は、自分自身よりも性的パートナーの方にシフトしている。性的パートナーの性的スキルに確証を与えるものとしてのオーガズムパフォーマンスになっている(Fahs 2011).。

その他、Permissiveness Subscale of the Sexual Attitudes Scale(寛容性)や、

Sexual History

Self-perceived Attractiveness

Body Mass Index (BMI)

などを測定している。

1990年代後半から2000年代に生み出されたセカイ系は、基本的に男性が作る男性のための作品だが、そこでは戦闘能力としても精神的にも弱い男性主人公が繰り返し描かれた。圧倒的な強さを誇るヒロインが設定され、〈戦う男/守られる女〉という従来の性別役割は反転している。セカイ系作品の主人公の少年・青年は少女一人すら助けることができないという弱さを刻印され、自己評価が低く、社会的承認に飢え、臆病で消極的で受動的、主体として何かを引き受けることを先送りし続ける「ダメ」な男性として造形されている。

このような主人公男性像をもつセカイ系に対しては、これまで様々な批判が投げかけられてきた。小説家の久美沙織(2005)は、ライトノベルとその周辺ジャンルのエンターテインメントの「男子主人公たちとその書き手があまりにナイーブで傷つきやすいのにいささかげんなりする」と述べる。批評家の宇野常寛(2008)は、セカイ系主人公が社会的な軋轢や葛藤を回避して「母性的空間」に引きこもり続けることを、「成熟拒否」であるとして痛烈に批判した。たしかに、セカイ系作品に登場する戦闘美少女は多くの場合、母親のような包容力を備えた存在であり、またセカイが破滅していくさまをどうすることもできない主人公の無力さを甘美にうたいあげる傾向をもっていることは事実だ。男性視聴者の自己同一視している無力な少年が母親的少女に守られる快楽によって、セカイ系作品の流行が支えられていたという側面はある。

しかし、弱い男性のあり方が繰り返し描かれたという点で、セカイ系作品は重要であり再考に値する。ヒロインの方が強く戦闘能力が高く、少年は弱いという設定は、自分と互角かそれ以上の実力を持つ女性の存在を無視しえなくなった現代の少年たちの不安や鬱屈を反映しているように思われるからだ。少女たちは美しく生き生きと自分たちだけで戦い、少女同士で救い合えるようになっていく(『美少女戦士セーラームーン』アニメ放映1992年-)。「大切な人を守る」という、これまで自明なものとして少年たちに与えられていた役割が戦闘少女に奪われはじめる。少年たちは、自らの存在意義を獲得する機会を失い、新たな男性アイデンティティ確立方法を模索せねばならなくなった。さらに、少年たちにとって厄介だったのは、戦闘少女たちが自分のライバルになると同時に、性的欲望や恋愛関係の相手になりえる存在であるという点だろう。自立を要求する少女たちは、多くの場合少年の思い通りにはならず少年たちにとってはある種不可測な行動(アスカのシンジに対する行動を想起せよ)をとるわけで、少年は少女たちとの関係のなかで無力感、徒労感、鬱屈を深めていく。セカイ系は、〈戦う/守られる〉性別役割が反転を含めて複雑化するなか、少年たちが不安と鬱屈を抱えながら、新たな自分の存在意義獲得と男性アイデンティティ確立のために試行錯誤する物語である。

これまですでにセカイ系作品の男性像をめぐって様々な議論がなされてきたが(詳しくは1.3.で論じる)、それらの営為は総じてあまり女性たちの注目を浴びず、女性たちが議論に加わることもなく、ジェンダー論やフェミニズムに接続されることが少なかった。だが、ジェンダー論はこれらの議論を無視することはできないはずだ。少女が自分と互角かそれ以上の実力を持つ存在だということを受け止めたうえで、「キミ」という特別な女の子に対する「ボク」であろうとし、男性アイデンティティを模索するセカイ系は、ジェンダー論の観点からこそ検討されるべき対象である。アニメ、マンガ、ラノベ作品での男性主人公の無力さは2000年代に底を打ち、2010年代の現在、主人公はある程度の力を取り戻し始めている。セカイ系の記憶が消えてしまう前に、男性性の徹底的な無力さを主題的に描いた特異な作品群としてのセカイ系について、ジェンダー論の観点から一度きちんと検討しておく必要がある。

圧倒的な強さを持つ少女と、無力な少年との間に結ばれた恋愛関係とはどのようなものだったのか。覇権的男性性の序列の中での弱さ(経済的弱者)というよりも、親密な関係性における「弱さ」を刻印された男性性はどのような形を具体的にとることになり、そしてそれはどのような変遷をへて、どのような地点にたどり着いたのか。これらを整理して記録し、再考することが本書の目的である。この考察は、セカイ系以後の作品内に登場する男性性、例えばBLに表象される男性性、「男の娘」の男性性、ボーイッシュなカッコいい女の子たちの男性性などを分析していくための基礎になるものと期待できる。

セカイ系の定義についてはさまざまに論じられてきたが、「確定された定義はない」ということだけが現在確定している定義である。セカイ系の定義も、何をセカイ系作品とするのかも、論者ごとに異なっている。「社会の描写がない」は、多くの人が採用しているセカイ系の定義のひとつだが、そこで言われている「社会」とは何かということについては、論者ごとに異なってしまっている。

そこで、ジェンダーの観点からセカイ系作品を分析するさいに重要な点を中心に、セカイ系の特徴をここで示しておく。セカイ系作品は次の5つの特徴をもつ。

(1)セカイ系は実存をめぐる物語である。

(2)セカイ系は、ボク-キミ関係を主軸とする。

(3)セカイ系において社会的なものは後景に退き、主人公の心理的なもの(モノローグや内面語り)が前景に立つ。

(4)セカイ系において、ボク-キミ関係はセカイの命運と関係している。

(5)ボクはキミである戦闘少女よりも弱い。

(1)セカイ系作品はその根底に、なぜボクはこのセカイで生き続けなければならないのか、ボクの存在意義とは何かという実存的問いを抱えており、主人公がそれに対する自分なりの答えを出していくという物語展開をとる1)。自分の存在意義や自分のアイデンティティを確立できておらず不安や鬱屈を抱えながら日常を生きている主人公が、物語の展開とともに、自分なりの世界理解を確立させ、自分が生きる理由を見つけていく。セカイ系は実存をめぐる物語である。

(2)セカイ系作品において、ボクはキミの登場によって自分と世界との関係について考え始めることになる。キミは、ボクに対して特別な感情を抱きボクと特別な関係を築いてくれる。それによって、ボクはこの世界でボクとして指し示され、そこからボクとこの世界との関係、この世界におけるボクの存在意義が問題になる。セカイ系は、ボク-キミ関係を主軸とする2)。

(3)セカイ系は、主人公の実存問題を主題的に扱うものであるため、それぞれの主体がそれぞれの思惑や意志や希望をもって形成している複雑で短期的に変化する社会的関係はセカイ系作品では後景に退く。実存の問題に答えを出すためには、比較的長期間持続するボクと世界の関係と、ボクをボクとして指し示してくれる一人の他者(キミ)さえいれば、十分である(物語として展開できる)。セカイ系はボク-キミ関係の物語となり、社会的なものは後景に退く。社会的関係が詳しく描かれないぶん、主人公の心理的な葛藤に重点が置かれることになる。(→社会が後景に退くことによって引き起こされる特徴とその問題点については、第3章で論じることになる。)

(4)セカイ系作品においては、ボクーキミ関係がセカイの命運を握っている。物語の設定上セカイには破滅の危機が迫っており、その危機を回避して日常を死守できるかどうかと、ボクがキミを助けることができるかという問題が、パラレルに語られる。主人公のボクはキミを救おうともがくが、主人公の無力さによって、もしくはボク-キミ関係への永遠の安住を不可能にするような何らかの「摂理」が世界観として設定されているために、ボク-キミ関係は破綻する。

(5)最後に、主人公のボクは弱い。「弱い」の意味は、次の3つに分類できる。①自己評価が低く社会的承認に飢えていて消極的、受動的、責任を引き受けることを拒否するといった精神的な弱さ。結果的に恋愛関係に消極的になる。②戦闘少女であるキミよりも弱いという相対的な戦闘力の低さ。③少女を助けられないという力の無さや少年が何を選ぼうとも悲劇的な破滅に向かっていくセカイを変えられないという物語展開上、少年に世界を変える力が与えられていないという意味での無力さ。①から③のいずれかを有していれば、「弱い」といえる。

5つの要件を満たすものとして、セカイ系の始まりとされる『新世紀エヴァンゲリオン』(アニメ放映:1995-1996, 原作:GAINAX)――主人公の少年・碇シンジは、血によって選ばれた戦う少年であり戦闘力を有するが、精神的に弱い(①)――、『最終兵器彼女』(マンガ原作:高橋しん, 2001, アニメ放映:2002)、『イリヤの空、UFOの夏』(ラノベ原作:秋山瑞人, 2001-2003, アニメOVA:2005)、『ほしのこえ』(アニメ劇場公開:2002, 監督:新海誠)がある。また、ロボットバトルものではないが、世界の悲劇的展開を変えられない弱い主人公(③)を特徴とする美少女ゲーム『AIR』(Key, 2000-, アニメ2005)、『CLANNAD』(Key, 2004-, アニメ2007-2009)、なども上記5点をみたすものとして挙げることができる3)。

『エヴァ』とともにセカイ系のはじまりとして挙げられてきたのがライトノベル『ブギーポップは笑わない』(1998)から始まる上遠野浩平の『ブギーポップ』シリーズである。『ブギーポップは笑わない』では、ボク-キミを越えた複数の人物の群像劇が、語りの人物の切り替わりによって効果的に描かれる。思春期の不安定さが「世界の危機」と結びつけた点で画期な作品である。ただし、ボク-キミの恋愛関係が主軸となって、ボクが自らの実存問題に対して何らかの解答を得るというものではなく、(1)(2)(4)を満たさないため、本書では主要な考察対象から外れる4)。

従来セカイ系作品として主題的には取り上げられてこなかったが上記のようにセカイ系を定義した場合、セカイ系として捉えられるようになる作品としてアニメ『少女革命ウテナ』(1997)がある。登場するすべての男性の王子様願望が挫折する点で、男性は弱さを刻印されている(③)。主人公ウテナとヒロイン・アンシーのボクとキミの関係がセカイの命運を握っている。このように、少女同士のボク-キミ関係を視野に入れるならば、セカイ系らしい屈折を抱えた性格を持っていたり、セカイ系的主題を背負ったりしている少女(これを以下、「セカイ系少女」と呼ぶ)についても考えていくことができる。年代は若干新しくなるが、少女・要まどかを「ボク」、少女・暁美ほむらを「キミ」とし、悲劇と破滅に向かうセカイのなかで戦うアニメ『魔法少女まどか☆マギカ』(2011)は上記の定義を満たすセカイ系作品といえる。また、『涼宮ハルヒの憂鬱』から始まる谷川流の『涼宮ハルヒ』シリーズ(2003~、テレビアニメ2006~)は、セカイ系主人公の役割を担うハルヒと、それにツッコミを入れる役割を担う主人公少年キョンの物語で、この構造ゆえにメタ的なセカイ系、ポスト・セカイ系などと呼ばれてきたが、ハルヒをセカイ系主人公と捉えれば(キョンは特殊能力を持たない平凡な学生であるため(5)②を満たす)、『涼宮ハルヒ』シリーズもまたセカイ系少女を主人公とするセカイ系作品として捉えることができる。セカイ系少女については、第2章で詳しく検討する。

1960年代生まれで1980年代に「美少女オタク」となったオタク第一世代は、1970年代に存在感を持って登場してきたフェミニズムの衝撃を無視することができなかった最初の世代であり、それゆえ自分たちなりにフェミニズムを消化し吸収した「男性のフェミニズム受容第一世代」でもあった(第1章で詳しく論じる)。年長世代の家父長制的な「オヤジくさい」男性性を拒絶して、女性との人格的で対等な恋愛関係を志向し(80年代、少年誌におけるラブコメジャンルの成立)、少女マンガを読み、消費社会を軽やかに生きる新しい主体としての少女文化と少女的主体を称揚した。この世代以降、男性もまた男性性的暴力や権力に対して倫理的な観点から敏感に反応し、批判的な議論を展開してきた。

その議論を具体的に見ていく前に、用語を整理しておこう。第一に、良い男性性/悪い男性性という区別の必要性について。男性性や男らしさのすべてをなくして人類全体が「女性化」すべきだという議論を展開するのでない限り、男性性(masculinity)批判は、良い男性性/悪い男性性という区別を前提とする必要がある。そもそも何が悪い男性性であり、それをどう変えていけるのかを考えるのが、男性性批判である。

第二に、悪い男性性の例としてよく挙げられる「家父長制的暴力」と「マチズモ machismo(男らしさ、男性優位主義)」について。家父長制的暴力とは、妻や子どもに対する権威主義的な力(power、暴力、権力)の行使のことを指す。「父」が一家の稼ぎ手(bread winner)たりうる経済構造や、国家-家のヒエラルキー構造の中で「父」という立場に付与される権威などによって、父は妻子に優越する力を持っていた。この力を行使し、妻子に暴力を振るったり抑圧したりすることが家父長制的暴力である。

しかし、新自由主義の進展とともに社会構造が変化し、単独で一家の稼ぎ手たりえず、尊敬できる偉大な「父」でもなくなった現代において、それでもなお男性の肉体的、精神的優位性を主張し、女性に対して暴力や権力をふるうことを「マチズモ」という。家父長制的男性性が、経済力や権威に基づく「男らしさ」を主張するのに対して、マチズモは、肉体的優位性(筋力差)や精神的優位性を主張する「男らしさ(幻想)」を志向し、主張する傾向がある。

アカデミックには、「マチズモ」は家父長制的暴力を包摂する概念として用いられることもある。だが、日本において「マッチョ」や「マチズモ」の語が導入されて定着したのが、男性学の興隆を迎えた1990年代と時期的に遅かったこともあり、男性学/女性学、ジェンダー論といったアカデミズムの領域を越えたより広い場では、1980年代に可視化されたオタク第一世代が、先行世代の男性に抱いた嫌悪感(「オヤジ」くささ)を家父長制的男性性、オタク第一世代以降の男性も免れえていない男性性権力のことをマチズモと言うことが多い。本書がこの語を用いるさいには、便宜上日本語の批評界隈の慣例に従って、そのように使いわけることにする。

では、セカイ系作品をめぐる男性性についての議論について見ていこう。東浩紀は、1990年代後半からオタク文化を牽引した美少女ゲーム(ギャルゲー、エロゲー、ビジュアルノベルゲーム等様々な呼び方がある)を取り上げ、次のように論じている。プレイヤーの主体的選択によってストーリーが分岐する構造を持つ美少女ゲームは、キャラクターに同一化して偶然的な一つの物語を生きる「キャラクター視点」と、すべてのルートをコンプリートして複数の女の子とセックスすることを目指す(全ストーリーを俯瞰できる)「プレイヤー視点」の二つの視点を生み出す。前者すなわちキャラクター視点では、自らの選択によって物語が進んでいくため、少女への責任感が生まれ、少女の心に繊細な注意を払って彼女の表情の小さな変化に一喜一憂しながら、物語世界を生きることになる。他方、すべての女の子を攻略することを目的とする後者すなわちプレイヤー視点では、一人ひとりの女の子は攻略対象でしかないため少女に対する責任感や罪悪感は希薄となり、キャラクターの少女の身体(グラフィック)に対して何の罪悪感も抱かずに性的視線を向けることができる(東 2007a: 314)。おそらく、この二つの視点を往復することで、性欲は恋愛感情によって意味づけられ、恋愛感情は肉体的反応によって確信を獲得するのだろう。これが美少女ゲームという媒体が与える固有の体験なのだと想像される。

東の男性性批判は、美少女ゲームが生み出す二つの視点の乖離が、表面上の男性性への反省を繰り込みながら、より深いレベルでの男性的暴力の強化をもたらす危険性をもっている、というものである。「美少女ゲームは、プレイヤーが視点キャラクターと同一化している(物語世界内にいる)ときには反家父長制的に機能し、プレイヤーがプレイヤー視点にとどまっている(物語世界外)にいるときには超家父長制的に機能するような、そういう二面性あるいは二相性を備えているわけだ」(東 2007a: 314-315)。私は、東の言う「超家父長制的」という語の意味がうまく理解できないが――家父長制的暴力を「超えた」家父長制的暴力の意味だと考えられるが、それがどのようなものなのかを具体的に想像することができない。おそらく、個々の物語から超越した全ルートを俯瞰できるメタ視点と、「呼応」させる形で「超」家父長制と言っているのだろうと推測している――、前後の文脈を読み解くと、次のような意味だと理解できる。

例えば、美少女ゲームにおいて、どのような選択肢をとっても或る少女とのセックスができず、物語は悲劇で終わるバットエンドものが現れる。これは、女性を所有したいという家父長制的な欲望に対する批判であり、「オヤジになれない弱さ」の「肯定」(東 2007a: 313)でもある(=「反家父長制的」)。しかし、美少女ゲームのプレイヤーは、プレイヤー視点を持ち続ける以上、キャラクター視点での挫折とはさしあたり独立に、「何の罪悪感も抱かずに(キャラクターの少女に)性的視線を向けること」が可能であり、「オヤジ以上にオヤジ的にふるまうことができる」(東 2007a: 313)(=これがおそらく「超家父長制的」の意味である)。つまり、一見すると、少女を所有したいという家父長制的欲望が物語内部のキャラクター視点において挫折させられるため、その欲望そのものが批判されているようにも見えるが、プレイヤー視点では何の罪悪感もなくキャラクターの少女に性的視線を向け、自分の欲望をぶつけることができる。表面上の反省のくりこみによってむしろ無遠慮に自己の欲望をぶつけることが許容され、強化されている可能性がある、というのが東の指摘である。ここでの東の語彙を整理しておくと、「家父長制的」とは、少女を所有したいという欲望のこと(キャラクター視点)、「オヤジ的」とは、少女に対して何の罪悪感も抱かずに性的視線を向けること(プレイヤー視点)であり、後者は本書の用語でいうとこの「マチズモ」に相当する4)。

ここで注目したいのは、表面上の家父長制的男性性への反省が新たなマチズモ的男性性を強化するという構造についての東の指摘である。これは、美少女ゲームというメディアの特性によって発生するものとして論じられていたが、従来の男性性への反省ともみえる「弱い」男性像表象がもつ罠(トラップ)のありかを指し示すものというふうに敷衍して解釈することができる。これは本書にとって示唆的な知見といえる。

「男の子は、将来妻子を守れるような強さとたくましさを備えなければならず、泣き言を言ったり泣いたりうじうじ女々しい態度をとってはいけない」という男性規範を解除した「弱い男性」表象は、一方で、新たな男性のあり方の真摯で誠実な模索となりうる。他方で、オレたちは弱くて「ダメだから、父になるつもりはないけれどオヤジ的欲望は押さえられない」と「自虐的に語」りながら(東 2007a:316)、無遠慮な性的欲望のまなざしを少女に投げかけるマチズモを加速させる回路も開かれている。実際、90年代に行動する保守(排外主義者)として登場しフェミニズム・バックラッシュを担った反動保守勢力が、セカイ系作品を支持していたことはよく知られている(第3章で詳論する)。弱い男性像がどのようなものであり、どのような地点にたどり着いたのかを丁寧に見ていく必要がある。

もともと成長・成熟への意志を重視する立場に立つ宇野常寛(2008)は、セカイ系批判を繰り返してきた。宇野は、セカイ系作品の主人公男性にみられる自分の無力さへの居直りや引きこもりメンタリティ、社会の中で主体として生きようとする意志の欠如を問題視した。宇野によれば、セカイ系は母性空間への引きこもり・耽溺であり、母性空間から出ようとしない「息子」の側の問題でもあるが、「息子」を外へ出そうとしない母性の呪縛でもあるから、「母性的なものの重力」を考えていかなければならないというのが、その後の彼の議論(『母性のディストピア』2017)となっていく5)。

それに対して、岡田斗司夫、大塚英志などの論者によって擁護されてきたスノッブでメタ的(乖離的)なオタク文化に一定の可能性を見出してきた東は、弱い男性性を描いたセカイ系作品に対しても理解を示す立場を取った。東は、美少女ゲーム『ONE 〜輝く季節へ〜』(Tactics, 1998-)、『Kanon』(Key, 1999-, アニメ2002)、『AIR』、『CLANNAD』などのシナリオライターである麻枝准を取り上げて、「麻枝さんは、弱くて女々しい話ばかり書いている」が、それは「一九八〇年代以降の日本に生きる男の子としてまともな屈託を抱えている感じもする」(東 2007b: 252-3)と述べる。また、2003年に創刊された『ファウスト』(講談社)を指し、「マッチョなエンタメだけじゃない、弱くて女々しい物語でも男性読者は結構ついてくるんだというのが『ファウスト』の発見だったと思うんですよ」(東 2007b: 288)としており、弱くて「女々しい」(この言葉はPC的にはアウトな気もするが)男性性の可能性という問題が、東の視野に入っていたことがわかる。

だが、東においては、「弱い男性」のあり方だけが純粋な問題関心だったというわけではない。それよりも、物語への距離を保つメタ的(=批判的)な物語享受態度の重視、ビルドゥンクスロマン的な男性的成熟の王道物語による男性的有能さや全能感への耽溺の忌避といった「批評的態度」の中の一つとして、弱い男性像というテーマがあったにすぎない。そのため、東が「弱い男性」像の可能性を語るとき、一直線に「英雄」の物語を書く奈須きのこ批判へとつながっていく。先に引いた部分と重複箇所を含むが、そのまま引く。

麻枝さんは、弱くて女々しい話ばかり書いているシナリオライターじゃないですか、そういう物語を中心にコミュニティができているというのは、それはそれで自虐的かつ自慰的で気持ち悪いのかもしれないけど、オタクとして、というか一九八〇年代以降の日本に生きる男の子としてまともな屈託を抱えている感じもするわけ。だからこそササキバラ・ゴウさんのような問題意識も出てくる。それに対して、奈須さんの新作は英雄の話でしょう。…そこには弱さのモチーフが感じられない。奈須さんは単純に天才の話、英雄の話を書いて、そして、そんな彼も天才や英雄だと思われている。…そこに違和感を感じる。(東 2007b:252-3)。

たしかに奈須の『Fate』シリーズは「英雄」の話であり、『Fate stay/night』の衛宮士郎/英雄エミヤは、少年主人公らしい一定の能力が与えられていて、物語の展開に応じて成長していく。自分の弱さに向き合うこと自体を回避して右往左往するセカイ系主人公とは趣が異なっている。しかし、男性の強さ/弱さという点にのみ着目して見れば、奈須ワールドにおいてもまた、少年より戦闘力が高く精神的にも強い少女がヒロインとして複数設定されており、男/女の戦う/守られる関係は複雑化している。女性より「弱い」男性像は、同時代の奈須きのこにも共通してみられる特徴である。

もちろん、奈須脚本の一連の作品は、主人公の実存問題だけを主題としてはおらず、((1)を満たさない)、社会が後景に退いて心理的モノローグの物語になってもいない((3)を満たさない)ので、セカイ系ではない。だが、弱い少年と強い少女との恋愛関係は、セカイ系を越えて広く共有されていたものであることが確認できる。東をはじめとする当時の批評家がこれまで主題的に検討し損ねてきた「弱い男性」像を丁寧に検討することは、セカイ系を越えて、その後の男性性/女性性のあり方を考える上でも役に立つものと考えられる。

第1章「戦闘少女の登場と少年の受動性」では、弱さを刻印された主人公の少年・青年が具体的にどのような物語世界を生き、どのような男性性を確立したのかについて見ていく。戦う役割を奪われる少年の不安と、戦い始める少女の不安、両者の間で結ばれる恋愛関係のありさまについて見ていく。

第2章「戦うセカイ系少女たち――『少女革命ウテナ』の「革命」と王子様願望の行方」では、セカイ系作品に登場する少女たちを分析しながら、少女たちの王子様待望と少年たちの王子様願望の行方について論じる。

第3章「「行動する保守」のアニメ受容――強い男性性志向について」では、弱い男性性を描き始めるセカイ系に反して、同時期の「行動する保守」、排外主義、極右的ナショナリズム勢力のアニメ享受に見られる「強い男性性」志向について検討する。

1)セカイ系は「成長・成熟拒否」の物語であるとする議論も多く見られるが(元長 2005, 宇野 2008、小森2013)、セカイ系においても個々の作品内在的な論理を見ていけば主人公の「成長」のようなものが見られる。例えば、『新世紀エヴァンゲリオン』(1995-1996)では、血の宿命によってエヴァに乗ることを強制されているシンジくんが、自らの内発的な恋愛感情によって乗り、その後それを引き受けていくという一応の成長物語(遅々として進まず行ったり来たりを繰り返すわけだが)ということができる。

また、「成長・成熟拒否」のメンタリティは1950年代のサリンジャーあたりまでは確実に遡れてしまうため、この特徴を列挙すると1990年代後半から2000年代日本において登場したセカイ系作品に焦点化したい本書の議論の曖昧化につながりかねない。したがって、本書はセカイ系の定義から「成長・成熟拒否」を外すこととした。

2)例えば、ライトノベル作品(なかでもセカイ系の代表的作家として清涼院流水と上遠野浩平)を中心に「セカイ系」の定義を行っている元長征木(2005)は、「世界をコントロールしようという意志」と「成長という観念への拒絶の意志」をセカイ系の根幹概念としており、必ずしもボク-キミの恋愛関係を主軸としていない。しかし、本書は「弱い男性」における、女性に対峙する中で確立していく男性性アイデンティティを主題とするため、「(2)セカイ系は、ボク-キミ関係を主軸とする」と、「(4)セカイ系において、ボク-キミ関係はセカイの命運と関係している」を要件とする。

3)『灼眼のシャナ』(ライトノベル原作:高橋弥七郎, 2002-2012, アニメ2005)は高い戦闘能力を持つ少女シャナと平凡な主人公少年の組み合わせであり、主人公の坂井悠二は冒頭で殺されて幽霊体(トーチ)となる点である種の「弱さ」を特徴づけられているが、シャナとともに成長し力を獲得していくため厳密には(5)を満たさない。

『エヴァンゲリオン』の影響を色濃く受けた『ラーゼフォン』(アニメ2002)や『交響詩篇エウレカセブン』(アニメ2005-2006)は、どちらも高い戦闘能力を持つ不思議系(綾波レイ型)美少女が現れるが、主人公の少年は血によって選ばれた戦士であり、物語の進行とともに戦闘力を開花させていく。精神的にも一般的な主人公少年並みの積極性や活発さを有しているため、(5)を満たさない。

『エルフェンリート』(原作マンガ岡本倫, 2002-2005, アニメ2004)は、圧倒的な戦闘力を誇る萌えキャラ化されたヒロインがボクを含む人類を守るための戦いをしているのではなく、逆に、ボクやその家族を含めた人類の虐殺者であるという設定が、それまでのセカイ系とは大きく異なる(4の変種)。だが、ボク‐キミ関係が主軸となっており、ボクが自分の敵であるヒロイン・ルーシー/にゅうを愛せるかどうかに世界の命運がかかっているという点を踏まえれば、本書のセカイ系の要件をほぼ満たすものである。

西尾維新作品のなかで最も「セカイ系」的なものとして、「世界シリーズ」がある。その始まりである『きみとぼくの壊れた世界』(2003)はボクが語り手を務め、ボク-キミ関係を主軸に物語が進むが、事件は、学園を舞台とした密室殺人事件で、探偵小説(ミステリ)の形式をとっている。世界の危機が迫っていたり、ボク-キミ関係に世界の命運が握られているわけではない((4)を満たさない)ので、厳密には本書の定義の「セカイ系」には相当しない。ただし、主人公・登場人物のキャラクター造形は同時代のセカイ系作品と共通している。この作品では、「キミ」が3人設定されている。そのうちの一人である少女・病院坂黒猫は、「ボク」よりはるかに勉強ができる実力者で、彼女が探偵役、ボク(櫃内様刻)は探偵助手役を果たす。強い少女―弱い少年の組み合わせが見られる。

『NHKにようこそ!』(滝本竜彦、2002)は、当時注目された「引きこもり」系主人公を描いたもので、無力で弱い男性を描いたものだが、セカイの破滅という超越的な次元がないので、(4)の要件をみたさない。主人公男性が捨て身の一歩を踏み出すという「成長」を見せることで、ボクーキミ関係が破綻しない救済の物語である。

4)ただし、ここで東が批判されている対象は、R18としてゾーニングされた美少女ゲームであるため、プライベート領域に属するこれらの女性表象批判(ポルノ批判)は、どこまでできるのか、そしてどこまで有効かという点は別に考えるべき問題である。私は、ポルノに対して倫理的な批判を加えることは性欲に燃料を注ぐだけのあまり有効ではないものと考えているため、東の言う「オヤジ的」ふるまいの暴力性について、ここではこれ以上は立ち入らない。

5)宇野のこのような議論は、〈母子分離の欧米/母子未分離の「甘えの文化」日本〉という土居健郎-江藤淳から連綿と続いてきた主題を受け継いだものであり、より大きく言えば戦後日本の市民的成熟という問題に位置づくものだ。批評としてはオーソドックス(正統な)議論であり、その点で重要ではある。この論点に関していえば、ジェンダーから見るセカイ系の解明を目的とする本書は、いかにして大人になりうるのかという成熟問題よりもむしろ、成熟拒否を続けながら性的成熟と性的欲望の達成だけを望むとき、男性アイデンティティや女性アイデンティティ(「父になる/母になる」)は具体的にどのようなものとなるのかの方に重心が置かれることになる。

東浩紀, 2007a, 「萌えの手前、不可能性にとどまること――AIRについて」, 『ゲーム的リアリズムの誕生 動物化するポストモダン2』講談社現代新書:304-326.

――――, 2007b, 「どうか、幸せな記憶を。」,『批評の精神分析 東浩紀コレクションD』講談社BOX:216-291.

小森健太朗, 2013, 『神、さもなくば残念。』作品社.

元長征木, 2005, 「パブリック・エネミー・ナンバーワン」『ファウスト』Vol.5.

前島賢, [2010]2014, 『セカイ系とは何か:ポスト・エヴァのオタク史』星海社文庫.

齋藤美奈子『紅一点論』(1998)、

――――『少女たちの戦歴』(1998)、

村瀬ひろみ『フェミニズム・サブカルチャー批評宣言』(2000)、

齋藤環『戦闘美少女の精神分析』(2000)

山口佳代子「男装する『美少女戦士』」(1997)、

――――「田村由美『BASARA』にみる異 性装のヒロイン」(2000)、

大城房美「『ジェンダー』がまだ『怪物』だったころ」(2005)、